В России проанализировали события 100-летия восстания в Туркестане 1916 года

27 октября 2016 года в Москве, на базе исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, состоялась Международная научно-практическая конференция «Народы Российской империи и Высочайшее повеление 25 июня 1916 г.»

Организаторами мероприятия выступили: Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт всеобщей истории РАН, Политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Прошедшая конференция – это продолжение диалога между историками Казахстана, Кыргызстана и России в контексте восприятия и трактовок одной из наиболее неоднозначных страниц общей истории России и государств Центральной Азии.

— Наши ученые пытаются ответить на ряд дискуссионных вопросов и сформировать новые концептуальные подходы к изучению малоизученных аспектов проблематики, — пояснили «Деловой Евразии» в оргкомитете форума.

Инициатива ученых уже обрела практическое воплощение в виде двух изданных сборников документальных свидетельств Восстания в Туркестане 1916 года.

— Это очень яркая, скрупулезная, взвешенная работа, которая отражает наличие многих точек зрения по очень сложной теме, — подчеркнул её важность президент Российского государственного гуманитарного университета, заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья исторического факультета ИГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Ефим Пивовар. — Ни у кого из нас нет «истины в кармане», но главное – нам удалось найти точки соприкосновения и минимизировать разность историографических подходов к оценке наиболее дискуссионных сюжетов трагических для многих народов событий начала XX века.

Конференция собрала больше 20 авторитетных экспертов, специалистов по истории России конца XIX – первой четверти ХХ веков, представляющих ведущие академические школы трех государств.

— Ученые и исследователи из Алматы, Астаны, Архангельска, Бишкека, Новосибирска, Москвы, Оренбурга и Санкт-Петербурга рассмотрели объективные факторы и субъективные предпосылки протестных выступлений в разных частях Азиатской России, а также их последствия, — поясняют организаторы.

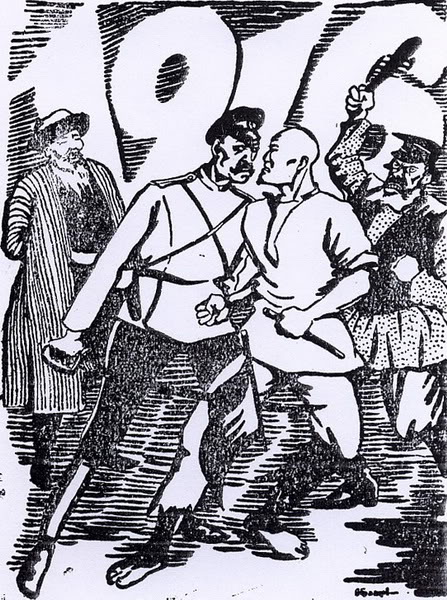

Согласно архивным данным, отправной точкой и непосредственным поводом к Восстанию 1916 года стал указ Николая II. «Высочайшее повеление» требовало привлечь мужское инородческое население империи для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии и иных работ, необходимых для государственной обороны от 25 июня 1916 года. Мобилизации в армию на тыловые работы подлежали мужчины, представители коренных этносов национальных окраин Российской Империи.

География восстаний в виде разрозненных микрорегиональных выступлений, была достаточно широкой. Проявления массового недовольства различной интенсивности и продолжительности охватили Сырдарьинскую, Самаркандскую, Ферганскую, Закаспийскую и Семиреченскую области Туркестанского генерал-губернаторства. Также, к выступлению присоединилась Семипалатинская, Акмолинская, Уральская и Тургайская области, отдельные регионы Сибири и Кавказа.

В каждом из восставших регионов народные волнения имели свои специфические черты, обусловленные местными особенностями и факторами, которые были проанализированы участниками конференции.

Так, особенности применения Высочайшего повеления от 25 июня 1916 г. в Сибири были рассмотрены в докладе заведующего кафедрой Новосибирского государственного университета, заведующего сектором Института истории СО РАН Михаила Шиловского. Развитие тема получила в выступлении Татьяны Трошихиной, профессора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, проанализировавшей аспекты трудовой мобилизации бурят и ее последствия.

События 1916 года в Сухумском округе осветил доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Овсянников.

Его коллега Алексей Безугольный, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (Институт военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, представил исследования процесса привлечения горцев Северного Кавказа в качестве ресурса пополнения войсковых соединений Русской армии в годы Первой мировой войны.

Высочайшее повеление имело «силу неожиданности ошеломляющей» для народов Азиатской России, ранее обладавших привилегией нераспространения на них воинской повинности и участия в тыловых работах. Во многих регионах протестные выступления, обусловленные этой «неожиданностью», ограничились незначительными эксцессами и не вылились в кровавые столкновения.

Это, по мнению ученых, делает несостоятельным тезис о «направленных репрессиях» против тех или иных этносов со стороны имперских властей.

— В тех же регионах, где протесты переросли в вооруженные восстания, действия власти носили ответный характер, адекватный фактам жестокости со стороны восставших. Что еще раз подчеркнет общий характер трагедии, — отмечают собеседники.

Социальные аспекты того периода, по словам ученых, также формировали «благоприятную» почву для протестных настроений. Это и несовершенство административного управления, и просчеты в реализации переселенческой политики, коррумпированность местной управленческой элиты, нередко в корыстных целях трактовавшей высочайшее повеление.

По словам экспертов, катализаторами развития событий по негативному сценарию стали проявления кумовства и мздоимства местной администрации, другие злоупотребления, а также частые случаи искаженного доведения до людей сути указа.

— Было установлено, что большинство беспорядков происходило под влиянием агитирующих за отказ от выполнения Высочайшего повеления лиц среди самих киргизов (так именовали в то время и казахов), — отметил доцент Оренбургского государственного педагогического университета Владимир Семенов. Его выступление коснулось событий 1916 года в Тургайской области по донесениям Оренбургского губернского жандармского управления. — Это были учителя и мулы некоторых станиц. Среди причин волнений отмечалось злоупотребление волостных управителей при составлении списков. Старшины, заявляли возмущенные киргизы, продали их, делая поблажки богатым киргизам.

Последовательность и механизмы социальной энтропии на основе анализа системы управления Туркестанским краем осветил доцент Академии гражданской защиты МЧС России Владимир Корнеев.

По мнению старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Георгия Ситнянского, важнейшая причина Восстания 1916 года в Семиречье – нерешенность аграрного вопроса в Семиречье в аспекте модернизации традиционной экономики.

В части исследования административных факторов событий 1916 года в Азиатской России аудитория проявила интерес к документам царских чиновников, представленным в докладе старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Игоря Савина, а также интерпретация событий с позиций банкиров Туркестана, которую изложил узбекский эксперт, аспирант института Истории Санкт-Петербургского государственного университета Бахтиёр Алимджанов.

Отдельным блоком вопросов в дискуссии были освещены масштабы участия представителей различных этносов в тыловых работах, а также в действиях на фронтах Первой мировой войны и в Восстании в Туркестане 1916 года.

В частности, старший научный сотрудник Центра дунгановедения и китаистики Национальной академии наук Кыргызской Республики, Джамиля Маджун (Мусарова), проанализировала степень вовлеченности дунган в трагические события в Семиречье. При рассмотрении «частного» аспекта ученый подчеркнула необходимость комплексного подхода к оценкам трагедии, охватившей огромные территории окраин Российской империи, повлекшей за собой колоссальные людские и материальные потери.

— Эти восстания следует рассматривать в контексте глобальной мировой истории, где движущей силой являлось стремление крупных империалистических держав, проводивших захватническую политику в Центральной Азии, вытеснить Россию из региона. Для достижения этой цели использовались все средства – от эскалации внутренних конфликтов до открытых военных столкновений между ними, — констатировала Джамиля Маджун.

Об участии казахов в Первой мировой войне рассказал научный сотрудник Военно-исторического музея Министерства Обороны Казахстана, кандидат исторических наук Берик Абдыгаиулы.

Проблема «исхода» коренного населения Казахстана и Киргизии – одна из наиболее дискуссионных в историографии восстания, равно, как и активно эксплуатируемая в политических целях «идеологема» о якобы имевшем место преднамеренном геноциде коренных народов Азиатской России.

— Из наших исследований получается, что потери киргизов за 1916 – первую половину 1917 года не могли превышать 65-70 тыс. человек, из которых подавляющее количество погибло либо во время бегства, либо уже в Китае, — отметила старший преподаватель, заведующая Лабораторией исторической информатики КРСУ Виктория Плоских, анализировавшая демографические последствия Восстания 1916 года в Киргизии на основе данных переписей 1897, 1916, 1917, 1926 годов. — То есть, потери киргизов от действий русских войск во время подавления восстания не превышают 5-6 тыс. человек, что вполне соотносится с потерями русско-украинского населения в Пишпекском и Пржевальском уездах – около 3,5 человек.

Вместе с тем, по оценке ученого, данные о гибели славянского населения в крае сильно уменьшены.

— В советское время основное внимание уделялось потерям серди местного населения, чтобы доказать колонизаторский характер действий российской власти в крае. Потери же славянского населения умышленно замалчивались, — отмечает эксперт. — В настоящее время на теме демографических потерь «коренных этносов» нередко «вскрывается» порочная сущность «имперских амбиций» России с экстраполяцией их в современный контекст.

При этом, по словам ученых, игнорируются свидетельства того, что вхождение Средней Азии в состав Российской империи оказало стабилизирующее влияние на развитие местного общества. Были остановлены межплеменные и родовые войны, ликвидировано рабство, упорядочена налоговая система, созданы условия для широкого распространения просвещения, прогрессивных методов производства.

— В этом контексте важен объективный анализ событий прошлого, который в настоящее время выступает важным фактором укрепления гуманитарного сотрудничества России со странами Центральной Азии, — отметил эксперт Фонда Горчакова Тимур Абидов.

В рамках конференции состоялась презентация и обсуждение недавно изданных сборников документов: «Восстание 1916 г. в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии» и «Туркестан в имперской политике России. Монография в документах».

— Материалы сборников убедительно доказывают, что Восстание 1916 года – не просто одна из самых печальных страниц в истории народов Центральной Азии, — считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Татьяна Котюкова. — а в Это, в равной степени, трагедия всех жителей региона, без поправок на национальность и вероисповедание. Именно поэтому недопустимо заменять профессиональную дискуссию историков по столь сложным и научным сюжетам политическими лозунгами и тенденциозными оценками.

Как ранее сообщала «Деловая Евразия», ученые стран СНГ, в том числе, стран, где произошли трагические события 1916 года, едины во мнении, что искажение, намеренная политизация и мифологизация событий 1916 ведут к разобщению и утрате доверия между народами, способны спровоцировать новые противоречия, в том числе на межэтнической и межконфессиональной почве. Также, по мнению научных работников, сохраняется необходимость в объективном и комплексном исследовании всех имеющихся в научном арсенале документов и массовых источников (переписей, обзоров и др.).

— Такое исследование должно базироваться на единых технологиях, исключающих субъективный подход. Это реальная и единственно верная возможность заполнить существующие малоисследованные лакуны, добиться того, чтобы белых пятен в истории оставалось все меньше и меньше, — отмечают организаторы конференции.

Савелий Петров

§ Деловая Евразия